継続的改善

|

8.5 改善 8.5.1 継続的改善 企業は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、予防処置およびマネジメント・レビューを利用して、品質マネジメント・システムの有効性を継続的に改善すること。 |

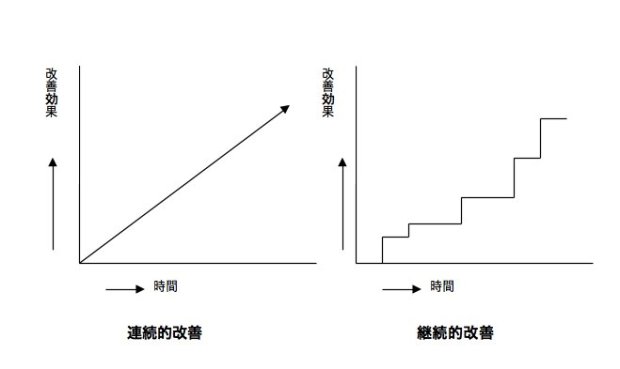

PDCAサイクルを回転させることによって品質マネジメント・システムを形骸化させない仕組みが国際規格に組み込まれている。すなわち、継続的改善である。ただし、国際規格ISO9001:2000の継続的改善(continual improvement)は、日本企業が一般的に理解している(continuous improvement)とは異なる。この違いを図示すれば、以下のように表現できる。

連続的改善は、かつて日本企業で盛況を博した全社的改善運動でありすべての職場で小さな改善を積み重ねる行為をいう。一方、継続的改善は、品質マネジメント・システムのいずれかのプロセスを取り上げて改善活動を実行し、より効果的なプロセスに変更させる行為である。どのプロセスを改善の対象にするかの優先順位をマネジメント・レビューで決定する。改善テーマの決定には、問題の重大性、改善の可能性、人的資源の配分などを多面的に検討する。すなわち、プロジェクトタイプの改善活動であり、限定的な分野での時間的余裕のある活動である。シックスシグマ活動に類似した以下のようなステップを踏みながら実行される。

- マネジメント・レビューを通じて改善する余地を明らかにする。

- 改善活動の必要性とともに効果対コストの評価を行い、実行する価値があるかどうかを明確にする。

- 活動に参加する要員を決め、必要なトレーニングや設備を決める。

- 改善活動を実践する。

- 改善による効果を測定する。(できるならば定量的に評価することが肝要となる)

- 効果が確認されたなら、他部門や他のプロセスにも適用する。

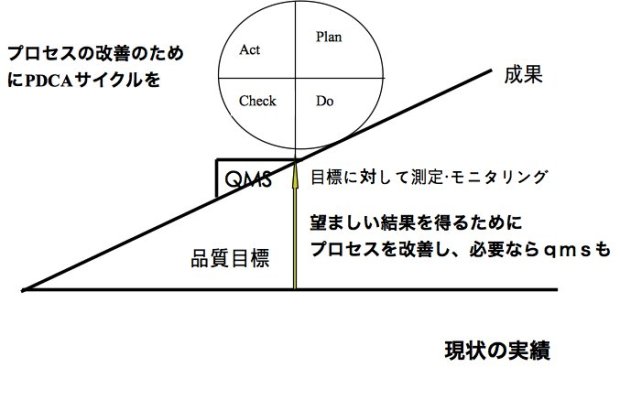

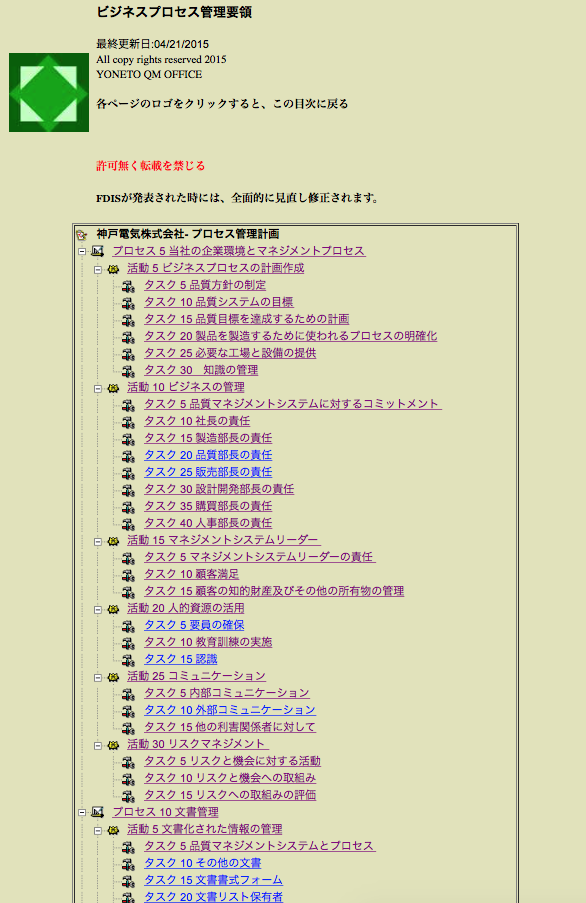

継続的改善の対象となるプロセスは、品質マネジメント・システムに数多く内包されている。たとえば、内部コミュニケーションの実践、マネジメント・レビューの実施方法、顧客からのフィードバック入手方法、トレーニング・教育の効果測定方法、予防処置の活用方法、内部監査の効果的実施、人事や経理など間接部門のプロセス評価方法などである。これら分野を次々に取り上げて改善を繰り返すことで、品質マネジメント・システムは次第に成熟度を高める。成熟度が高められると品質方針を実現できるとともに終局的には顧客の満足度が向上し,下図のように企業業績によい結果を生む。向上した品質マネジメント・システムが元に戻らないように歯止めをかけるためにシステムを改訂し文書化を行う。

なお、国際規格ISO9001:2000では、次項の是正処置や予防処置よりも継続的改善を強調していることに気づくべきである。なぜならば、是正処置では問題の影響に見合った処置でよく、予防処置では必要性を評価してだから必要がなければ何も行う必要はないからだ。とはいえ、中小企業の場合には、能力を有した人的資源にも制限されているので継続的改善の実行は容易ではない。まずは、トレーニングと教育に心がけ、体験を通じて学習することであろう。(拙著「やさしくわかるISO9001」(技術評論社 2003年発刊)の原稿を加筆修正)